作者:王鲁豫(北京市十一学校) 来源:转载

发布/更新时间:2023-06-20 10:28:13

(接上页)

促进反思迁移的“练”

通常情况下,英语作业有四种类型:

1. 课后练习型

无论老师在课堂上讲授的是reading还是listening,最后留的作业都是教材上某一页的某几题。留这种作业,有时候是因为该内容与教学内容十分吻合,但也有的时候忽略了所留作业与所授课之间的关联,纯粹就是为了练而练。

2. 继续完善型

常态课后,老师往往会让学生把课上学的单词、课文背下来。如果上的是写作课,学生们在课堂上完成了一项写作任务,留的作业通常是修改作文,至于学生如何修改、修改到什么程度,则鲜少有老师提及。

3. 题海鏖战型

这种情况下,作业更多的会是一页、两页或者更多页的试题,这些题目大多与中高考题型一致。

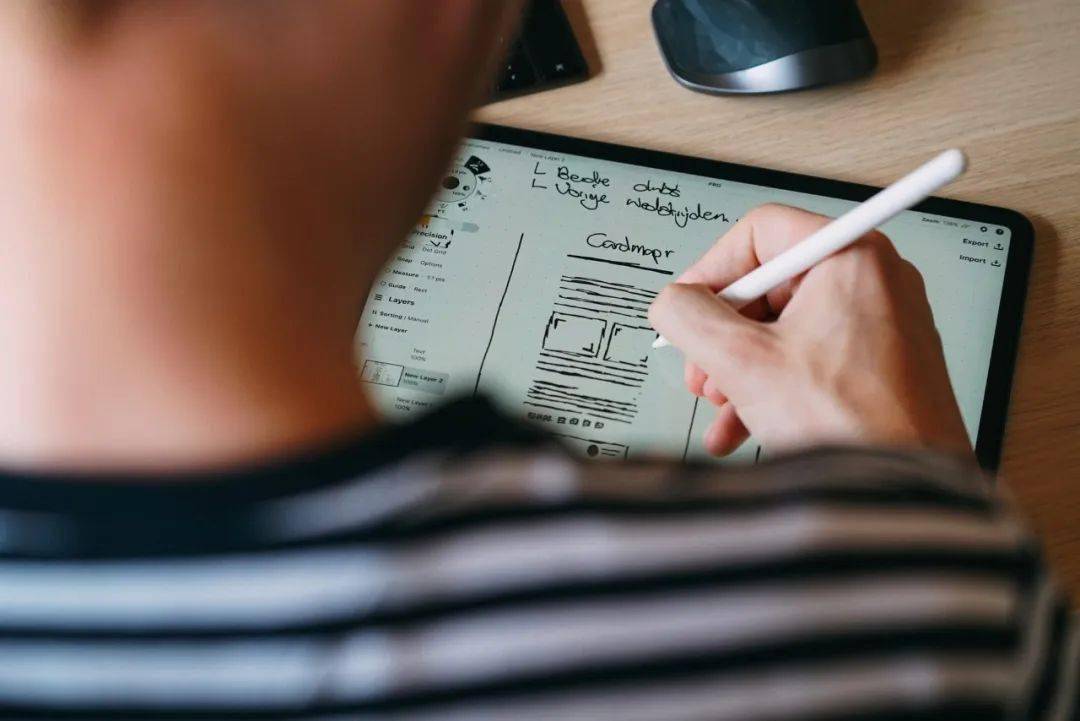

4. 高端大气型

让学生设计海报,或者绘制手抄报,类似布置一个project作为作业。本来项目式作业是很好的尝试,但是实践中我们发现,很多学生会把这个当成“假作业”,加上缺乏老师的指导和评估,这样的作业很多时候收不到预期的效果,往往不了了之。

这几年教育有两个热词,一是“双减”,二是“新课标”,双减要求减轻过重的作业负担和校外培训负担,重视作业管理这个关系到学生学习质量和幸福指数的关键引擎。作为一线教师,我们只有通过系统建构,才能从质和量上对作业进行整体把控。

《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》中也提到,作业分为复习巩固类、拓展延伸类和综合实践类。“新课标”下,英语作业类型则包括了朗读、角色扮演、复述、书面表达、故事创编、调研采访、海报制作、戏剧表演、课外阅读等。

大时代背景之下,作业观发生了变化。这就要求老师们重新思考作业是什么,它有什么样的功能,能发挥怎样的作用?

之前,我们会给学生布置背诵抄写或者是练习题作为作业,目的是为了检查学生是否学会了这个知识点,或者将单词、课文等知识记得更加熟练。现在,作业的目的是帮助学生达成承载学科核心素养的学习目标,执行方式变成了由学生个人或者小组课下或课上完成的进阶性的学习任务群。

作业的功用不再只是落实、巩固和检查,而是发展和发现,是提升和体验。这样的变化给作业的设计提出了巨大的挑战。

1. 单元作业的设计要契合主题

在Culture shop这个单元,主题探究的是文化差异存在的原因、表现形式以及我们应该如何客观理性地对待。实际操作过程中,当我们布置一个作业:Make a poster for our culture week activity with a title Australia in my eyes。要求完成的海报包括一些图片(可以手绘也可以打印),并写出150字的文章,阐明主题。

交上作业来之后,我们发现学生们的海报上往往只介绍了澳大利亚的动物、运动以及景点等,只有事实性信息,而没有呈现出任何差异对比,并没有达成我们想要探究这个主题意义的目的,而这也是一些看似创新性作业的普遍问题。

2. 长周期作业的设计要符合假期学习的特点

除了课时作业以外,长周期的作业设计也非常关键。长周期作业设计需要符合假期学习的特点——在相对从容的一整段时间,学生从集体学习变成了独立场景下依靠自觉进行的学习。

基于此,长周期的作业就要给学生充分的可选择性。比如,当学生从小学升到初中的暑期,读写部分的作业就可以推荐几种书目,让同学们选择自己感兴趣的开展阅读。视、听、说方面可提供英文电影的影单,表现性任务设计为填写观影记录单。也可以选择学唱英文歌曲、拍摄短视频等,鼓励学生根据自己的兴趣爱好和特长演唱歌曲或是录制视频。

3. 尝试跨学科实践性活动

北京的四、六、八年级学生都要进行体质健康测试,学生需要练习跳远。过程中,让我触动的一幕是,孩子们参与了研究哪些因素会影响跳远距离的实践活动,如怎样才能跳得远;助跑距离更长还是更短好;助跑时间和助跑速度,哪个更能决定跳远的距离呢?学生们对此非常感兴趣,而且觉得研究非常有意义。

其实,英语学科也可以开展类似这样的跨学科实践活动,比如与地理学科联合起来,开展家乡一日游实践性活动;与科学学科联合,推出大自然的配音等。

从学生的层面看,完成作业练习的动力来自于同伴的肯定和教师的反馈。因此,老师们还可以尝试为孩子提供展现的舞台和多元的评价,激励和指导学生不断取得进步。

保障学业质量的“评”

我曾经在网上看到一则新闻,上海的一家医院开设了一个学习困难门诊,前往就诊的学生非常多,以致于这个门诊一号难求。

为何学生的学习困难要求助于医生而不是老师?有一次我胳膊疼,挂号以后医生先开了个CT单,让我先去检查。看过片子,医生诊断我是肩周炎,随后为我开了膏药。我想要说明的是,治疗过程医生会以CT片为证据来诊断我的问题,然后基于这个问题开出对应的处方治疗。

但当老师遇到学生的学业问题,一般只会说太粗心了或者是没能理解,至于哪里粗心了、怎么知道知识没理解呢?却不能明确地说出来,当然也就不可能从根本上解决这个问题。

在这方面,老师真的应该向医生学习,用评估工具采集到的学生学习结果作为证据,按照质量标准进行分析,从而为学生的学业提供更有针对性地帮扶。

当老师用活动设计者的视角来思考问题的时候,通常会问自己:

●在这个主题下什么样的活动才是有趣和吸引人的?

●基于所教的内容,我应该进行什么样的测试?

●我怎样给学生一个成绩?

●活动开展得怎么样?

●学生考试考得怎么样?

而如果我们像医生一样用评估员的视角进行思考时,就需要考虑:

●什么是揭示理解的充分证据?

●预期目标需要哪些不同类型的证据?

●应按照什么指标恰当地考察学生的活动并评估其质量等级?

●我所做的评估是否显示和区分出真正理解和看似理解的学生?

●我清楚学生犯错背后的原因吗?

其实,学生的课堂表现、作业练习、活动任务、考试数据都可以给我们提供证据,用于学生的学习分析。当我们把评价纳入到单元的整体设计之后,就需要为学生准备好自我评估表、同伴互评表或是智评估的工具,以便让学生自我矫正。

当然,开展课程评价,过程比结果更重要。评价决不意味着学习的结束和教师对学生学习结果的评判,而是伴随着学习过程的始终。评价是一种导向,也是一种控制,是一种促使学生全力完成任务的努力。

在十一学校,我们将课堂评价、作业评价和单元评价设定为过程评价,比重占到整个评价的40%,期中、期末时进行的学段诊断占比为60%。因为我们认为,诊断出问题和得到好成绩同等重要。

引导学生离核心素养目标更近

如果老师坚持进行“教-学-练-评”交互的一体化设计,学生达成核心素养目标是指日可待的。

这个过程中有两个关键词,一是目标,二是动力。

下面,我以Love family,love friends这个单元为例,说明单元整体设计的流程。

这个单元的主题是人与社会,探究和谐家庭与社区生活。设计和实施中需追问四个问题:

1. 我是如何确定和表述学习目标的

● 树立意识:认识家庭成员,辨别其外貌特征

● 落实行为:主动了解家庭成员的职业、性格、爱好等

● 形成态度:学会表达对家的热爱,乐于承担家庭责任

2. 我设计的学习任务,是如何保证目标达成的

通过三个语篇,来完成三个不同的子任务,并最终达成核心任务:用海报+演讲的方式呈现“My family tree”。

● Lesson1 对话:“This is a phote of my family”——根据家庭合影向他人介绍自己的家庭和家庭成员的外貌特征

● Lesson2 阅读:“About my family”——讨论家庭成员的职业和性格特征,并向他人介绍

● Lesson3 阅读:“An interesting job”——了解警局绘画师的工作,通过角色扮演活动拓展巩固对人物外貌的描述

● Project 核心任务:海报+演讲 “My family tree”

3. 我是如何通过任务设计,激发学生学习动力的

基于初一学生的年龄特点,我设计了三个游戏活动:

1.“蜡笔小新换装游戏”,学习人物的外貌的表达;

2.通过拆纸团的游戏,让学生熟悉、表述性格爱好和未来的职业;

3.“你说我画”,通过游戏体验警局绘画师,拓展、巩固职业和外貌的表达。

4. 有何证据表明学生已经达成了这个目标

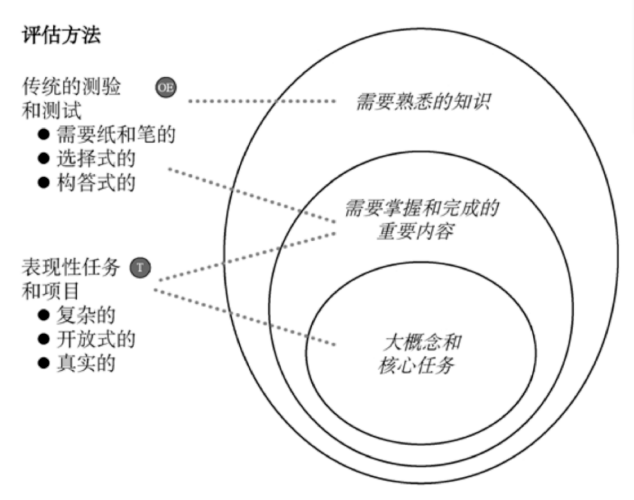

一般情况下,需要熟悉的知识、需要掌握和完成的重要内容,我会采用传统的测验和测试,要求学生用纸笔进行选择或者是答题。而像大概念和核心任务这一类的表现性任务和项目,相对复杂和开放,采用的评估方法就会比较多元。

表现性任务/项目的多元评估方法

总结起来,一线教师如何实现“教—学—练—评”的一致性?从教的角度,重点是目标的设定,目标要清晰、适切、可操作,目标不见得多,但一定要进行分解,要符合学习对象特定的认知规律。同时,要让师生共同明确。

从学的方面,要聚焦目标设计有内动力的任务,启动学生的自我系统,并明确每一个子任务和最终的核心任务之间的关系。

练的关键是提供练习的资源和方式,包含工具、脚手架、评估量表等,这些需要进行成套地而不是流程性地设计,有必备也要有选用。

评估则可以任务为载体,设计贯穿进程的量规。当然,量规要始终紧扣目标的达成,表现标准的描述上要暗合子任务的关联度。

“教—学—练—评”一体化,相信每一位老师都可以在做中积累、完善。最终,让自己能更好地教,学生可以更好地学。

上一页 [1] [2]