作者:王鲁豫(北京市十一学校) 来源:转载

发布/更新时间:2023-06-20 10:28:13

近年来,教学提倡课堂以“学”为中心,“教—学 —练 —评”一致,是新课标强调的教学观,也是育人成效的关键。这要求教师在整个教学流程中,以目标为引领、以评价为导向,让教师的教、学生的学、学生的练、学习的评进行深度嵌套、协同配合,构成一个完整、有效的课程教学系统。

对一线教师来说,“教 —学 —练 —评”一致性的整体教学究竟该怎么落地呢?

指向育人目标的“教”

下面这张义务教育课程内容结构示意图,向我们表明了有意义的语言学习必然是以主题为引领、以语篇为依托、融入知识技能策略,以意义探究为目的展开的。这就需要我们从之前孤立记忆和操练语言点为主的碎片化知识教学,转向素养导向的单元整体教学实践。

以此为出发点,老师们可以怎样设定单元整体学习目标呢?

首先要聚焦主题。以英语学科为例,设定单元整体教学目标之前,教师需要确立好这个单元的主题,并基于主题意义对单元多模态的语篇进行分析与利用,研究各个语篇的特征和功能——是传递某种价值观,还是帮助学生建立大观念?是引导学生学会交际策略,还是提供更加丰富的语言表达?总之,从what、why、how三个基本问题出发,研读语篇,分析语篇如何服务于整体目标的实现。

外研版《英语》九年级上册Module 1 “Wonders of the world”中的三个主要语篇介绍了国内外奇观。

Unit1 听力语篇:通过对话讨论,提出了奇观的分类方式——自然奇观和人文奇观,对话者提出了对两类奇观的个人观点,并介绍了四个世界著名的奇观。

Unit2 阅读语篇:用一篇记叙文,描述了作者游览美国科罗拉多大峡谷的经历、大峡谷的壮观景色以及自己的感受。

Unit3 阅读语篇:用一篇说明文,介绍了巨石阵的位置、历史、构成,并说明了其神秘特征。

前两个语篇提供了奇观的客观事实信息,也就是“Facts”,有利于学生思维品质的培养;第三个语篇表达语句更加丰富,从多角度介绍作者所见过的奇观,有利于学生的语言能力的培养。

分析主题和语篇之后,我将这个单元的学习目标设定为:

1.逐步建构对奇观概念的理解,即自然奇观和人造奇观的分类;

2.总结概括出奇观的huge size,long history and mystery等特征,并在介绍奇观特征时用事实(Facts)来支撑自己的观点(opinions),使学生的思维品质与语言能力融合发展;

3.理解世界奇观是具有共通性的,积累关于世界奇观的文化知识,提升学生在文化意识方面的素养。

学生学习的教材和资源是教学的主要内容和载体,教师要格外重视发掘文本的育人价值。

人教版《Go for it》七年级下册“unit 2 What time do you go to school?”这个单元,主题是探究学生日常作息的重要性,站在学科逻辑下设定的单元目标可能是这样的:

1.能正确使用what time/when 引导的特殊疑问句;

2.能掌握常见频率副词的基本用法;

3.能就日常活动的时间进行问答;

4.能谈论日常作息习惯。

如果更多地结合育人目标,单元目标或许会设定为:

1.能回答与交流日常活动和作息时间;

2.能评价与反思日常活动和作息习惯,增强健康生活的意识;

3.能初步建立对不同职业日常工作的了解,形成职业启蒙意识。

相信老师们一眼就能看出,这二者是有差别的,以此为教学目标,在引导学生学习的过程中,处理方式自然也就会不一样。

启动内在动力的“学”

经常听到老师抱怨,教了好几遍,可学生就是学不会。杜威曾说过这样一句话:“教之于学,犹如卖之于买。”东西没人买等于没有卖掉,因此,教师的任务不仅仅是确定好教的目标,还要思考如何启动学生学的内在动力,让学生乐于学习、善于学习。

韦伯在《知识深度指南》中将知识的学习分成4个层级:包括回忆与再现、技能与概念、问题解决与应用以及思维迁移与创造。课标也将英语的学习活动分为学习理解类、应用实践类和迁移创新类。教学过程中,老师不仅需要帮助学生形成学习期待,获取新知,还需要通过学习的锻炼提升他们的思维品质,建构文化意识。

假如我们跳不出教的逻辑,那么学生的学习便只会停留在技能与概念这个层次,学习的自主性会很弱。只有当我们把学习还给学生,他们的思维迁移与创造、问题解决与应用的能力才能发展起来,学生的自主性才能得以提高。

调动学生的学习动力,理想的状态是给他们装上学习的发动机,并伺机踩下油门,而不是费劲地推动轮子。

当学生面对一个新的学习任务时,首先会由自我系统判断是否自己要投入。这就意味着,学生会首先判定这个任务是不是能给自己带来积极的情感反应,也就是“我对这个感不感兴趣,学习这些知识有没有意思?”其次,自我系统会评估这个知识点对个人来说是否重要,对今后的生活和学习有没有意义和价值。第三,他们还会考量自己能否通过努力完成这个任务,是不是自己的最近发展区。只有3个问题的回答都是“Yes”的时候,学生的学习动力系统才能启动。换句话说,只有满足这样的教学,才是给学生装上了发动机并踩下油门。

既然如此,什么样的学习活动是有意思的呢?

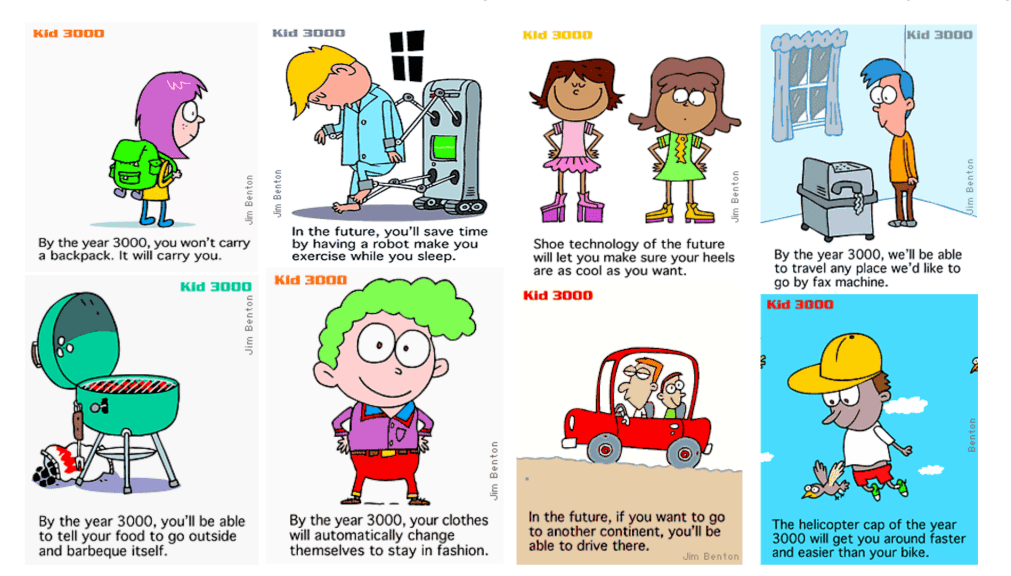

在谈“对未来生活预测”这个主题时,我们给学生呈现了一些非常有意义的、有趣的Kid 3000动图,他们需要完成的任务是Choose 3 predictions that are most likely to happen and tell me why。

这个主题情境和问题对学生的吸引力非常大,孩子们会仔细地研读并对每幅图进行分析和比较,从而得出自己的结论,然后在小组内分享自己的观点。每个小组再讨论、选出最有可能实现的3个预言。

怎样的学习活动才有意义呢?

典范英语《The big chance》讲了一个女孩Hilda在足球俱乐部干茶水制作(自己并不喜欢)工作的故事,她不仅调制茶水的质量差,还粗暴地解决顾客的抱怨。直到一个偶然机会Hilda接替了受伤队员,带领团队赢得比赛,才发现了自己的潜能。故事的结局是俱乐部老板购买了一个茶水机器替代Hilda,而Hilda则成为了足球俱乐部的助理。

这个故事是“人与自我”主题下的个人建构,涉及到职业启蒙和职业精神,同时也包含社会语境下的人际沟通。我设计了4个支架问题,引导学生阅读。

1. Why does Hilda want a new job?

设计用意:用这个问题引导学生获取信息,梳理故事情节,发现故事主要的冲突及起因。

2. What kind of person is she?

设计用意:引导学生基于人物的言行举止,推断概括主人公的性格特点。

3. What advantages and disadvantages does she have?

设计用意:能根据问题,结合Hilda的实际情况和能力,分析推断他的优势和劣势,帮助她分析解决问题。

4. Job suitable for Hilda?

设计用意:引导学生根据Hilda的实际情况和个人能力,帮助她分析和解决问题。

过程中,学生经历了从知识获取到梳理的学习理解过程,同时开展了描述与阐释、分析与判断的应用实践。非常可惜的是,事后反思时我发现,这个阅读活动的设计少了一个支架问题——Job suitable for me?

如果有这个推理与论证、想象与创造结合的超越语篇的学习环节,就能把学习活动推向迁移创新层次,从而让学生通过这个故事并结合自身特点,初步进行职业规划,积极面对生活中的困难,更好地落实人际交往的育人目标。因为引导学生多角度认识和理解世界,创造性地解决新情境中的问题,理性表达情感、态度、价值观,这才是学习活动的真正意义所在。

作为老师,怎样才能使学习活动既有挑战又有发生的可能呢?

长期以来,受语言能力限制,中学英语的教材和资料多选用国外小学生的图书。十多岁的中学生还在听读类似“这是一张课桌”“天空是蓝色的”“我有5个苹果”这种没有思维含量的语篇,除了应对考试,学习这些对学生的思维发展没有任何帮助。但与学生年龄和认知匹配的材料,语言则显得又长又难。

让学习材料与学习能力相匹配,需要老师们扩展学习资源选用的范围,将其改编成难度适宜的语言,并立足于学生的最近发展区,设计激活思维的有效问题。同时,为学生的学习提供工具、策略、脚手架等,推动学生进行自主、合作、探究式学习。

比如组织学生借助阅读圈工具,探究英语阅读文本的主题意义。具体操作时,将班级学生分成若干个小组,每组6人,小组成员分别扮演6个角色。

分组后学生的角色及任务

这6个角色分别代表着阅读技能的6个方面,如获取信息和要点;整体、理解、概括所读内容的主旨;根据语境和上下文构词法来推测词意;自主解决文中的长难句以及句子隐意;辨别句子段落间的逻辑关系;探究和发现语篇的现实意义,做到迁移创新。同时,对比中外文化,提升文化意识。

学生承担某一个角色,其实就在强化自己这方面的学习能力。一段时间之后,老师可以组织同组学生更换角色,让组内的每个学生都能全方位发展,逐一提升阅读能力。

如何让学习活动有发生的可能?这需要执教老师尊重差异,并为每一个不同风格的学习者,提供不同的学习路径资源和工具,把选择权和学习权还给学生。

当今,学生获取新知不只跟着老师学习这一种途径,事实上,很多时候,他们更愿意向同伴学习,或者利用互联网来获取。正因为如此,在我们学校,课堂生态就变成了这个样子——每一位学生有同伴、互联网和课堂教师3位老师。教师则真正变成了学生学习的设计者和领导者。

(续下页)

[1] [2] 下一页