作者:王枝正 来源:红色渭源

发布/更新时间:2021-07-26 21:57:14

适值盛夏,青山戴翠,绿水欢唱,时序转到了最美的坐标。此时此刻,我再次站在上寨堡子的废墟上,凝神远眺,思绪万千!脚下碧草如茵,头顶蓝天白云,极目四顾,树木葱郁,清风阵阵,麦浪翻滚,薯花飘香,一派太平盛世、丰收景象!

上寨,是一个自然村的名字,平凡的名字涵盖着不平凡的往事。它坐落在渭源县莲峰镇南岔沟,背靠巍峨的旗杆山,左边向西是旅游胜地首阳山,对面繁华的莲峰街道一览无余,东边是连绵不绝的山岭,逶迤至陇西县的碧岩。上寨堡子,就建在上寨村头一个陡峭的山洼上,地势险要,易守难攻,经过岁月的剥蚀和战火的洗礼,现已坍塌成一片废墟。面对废墟和庙墙上斑驳的弹痕,仿佛还能嗅到曾经的硝烟火味。

在我的脑海里,追忆的镜头情不自禁地切换到了20世纪90年代初的渭水源头。其时,刘郁芬主政甘肃,鲁大昌横行陇右,张彦明蹂躏渭源,渭源大地,灾害频仍,军阀倾轧,匪患肆虐,奸商盘剥,天灾人祸,民不聊生。1928年,渭源出现了历史上少有的大旱,1929年发生了严重饥荒,牲畜被宰杀殆尽,树皮全被剥光,家家断炊,饿殍遍野。天无宁日,国不太平,广大百姓度日如年,完全处在水深火热之中。哪里有压迫,哪里就有反抗,1930年农历4月初,何家湾农民终于奋起反抗,杀死15名征粮催款的国民党政府衙役。此次暴动,给国民党反动政府横征暴敛敲响了警钟,产生了重大影响。1931年,鲁大昌部蒋云台一个团的兵力,在莲峰镇驻扎98天,期间极尽搜刮,给莲峰百姓带来巨大灾难。

终于,黎明的曙光在东方闪现,1935年9月,中国工农红军一方面军长征过境来到甘肃,为劳苦大众带来了希望。1936年8月,红军四方面军再次翻过雪山、涉过草地来到甘肃境内,再次冲破天险腊子口,取得《岷洮西战役》大捷,甘肃南部十几个县被红军攻克,建立了红色政权。1936年8月24日夜晚,红军侦查部队来到渭源,8月26日凌晨,红四方面军30军89师部队从漳县来到渭源南门外。国民党地方要员早已逃遁,城内群众打开城门,鸣放鞭炮,拿出点心、水果、烟酒,欢迎红军进城。红军在渭源驻留40天,成立了渭源县苏维埃政府和一些区、村苏维埃政府,开展了反蒋抗日宣传、为抗日筹粮筹款等一系列重要活动,革命的红旗插遍城乡,渭源成为红四方面军长征到达甘肃后全面占领的少数县之一。

红军长征在渭源,给国民党反动派以沉重打击,得到渭源人民的理解和支持,他们坚信,中国的希望就是工农红军,就是中国共产党。1936年9月30日,红四方面军奉命北上,国民党军队和反动政府、地方反动势力相互勾结,开始疯狂反扑,各级苏维埃政府人员遭到残酷迫害或杀害,新成立的苏维埃政权遭到毁灭性打击,白色恐怖再次笼罩渭源大地。但是红军长征播下的革命火种已在渭源大地开始燎原,并直接促成了声势浩大的甘南农民起义,影响了陇右地下斗争的巨大胜利,助推了渭源县的全面解放!

“布谷,布谷,布谷……”一阵急促的鸟叫声把我从遥远的回忆中唤醒。当我愣过神时,布谷鸟就站在堡子前面的关帝庙屋脊,它高亢又忧伤的叫声让我感慨时光飞逝,生活不易。在岁月的长河里,85年,只如星光一耀,但这一耀却因一个重要的节点而显得格外明亮和震撼。

多次拜谒上寨堡子,多次采访当地老人,他们对堡子的印记深深镌刻在伤感的诉说里。上寨堡子和关帝庙都建于清代同治年间,那时的堡子地势险峻,墙壁坚固,是很好的防御工事;关帝庙也香火旺盛,是附近有名的寺庙建筑。它们曾经历了历史上最严重的一场战火,那就是惨烈的上寨堡子战斗。那次战斗,使堡墙彻底倒塌,庙宇严重毁坏,后来,对庙宇虽经多次维修,但已不是当年的盛况。

1936年10月2日,一支八、九十人的红军后卫部队从漳县境内出发,穿猪槽沟,翻石家山,过簸箕湾,一路急行军,准备出南岔沟,经汪家衙绕道北上。敌人闻讯后,立即组织骑兵部队和地方武装、恶霸地痞约700多人,兵分两路向南岔沟迅猛扑来。红军迅即撤退到上寨堡子内坚守和抵抗。英勇的红军指战员,同数倍于己的敌人激战了四个多小时,击毙二十多人,终因寡不敌众,弹尽援绝,大部分壮烈牺牲,少数突围的战士,也多被当地反动民团杀害。

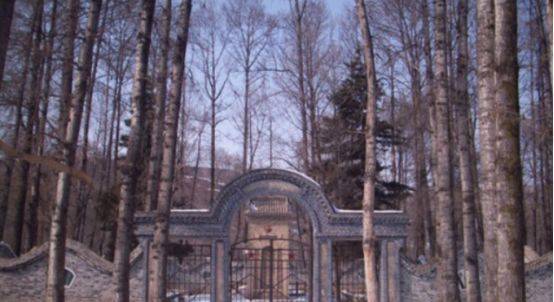

战斗发生的晚上,当地百姓避开地方武装的盯梢,含泪掩埋了烈士遗体。时隔32年后的1968年8月,当地政府在堡子山下的白杨林修建了“坡儿红军烈士陵园”,把当年掩埋的红军烈士遗骨从山上运到陵园,并竖起纪念碑,举行了规模巨大的悼念活动。从此,每年清明节,全乡镇的师生便敲锣打鼓从四面汇集坡儿,为红军烈士扫墓至今。

我与坡儿红军烈士陵园的结缘从上小学始,至今已有50年的历史。我的老家在烈士陵园以南的大山深处。8岁那年的清明节,在老师的带领下,我们戴着红领巾、扛着红旗、打着花圈去给红军烈士扫墓。这是我第一次出远门,走在盘曲的山路上,不知有多兴奋。“红星闪闪放光彩,红星灿灿暖胸怀……”稚嫩的童音在林中飘荡,鲜艳的红旗在山头飘扬,我们仿佛成了快乐的儿童团员,此情此景让我终身难忘。

让我更加自豪、更有夸赞话题的是,那个精美的大花圈出自父亲之手。是父亲精心制作的一件艺术品,它在所有敬献的花圈中显得格外醒目,巧妙的设计,硕大的花朵,吸引了所有在场人员的目光,赢得了一致好评,从此,年复一年的清明节,父亲都要制作为红军扫墓的花圈,直到年迈体弱方才作罢。再以后,我到外面求学、工作,虽然不能如期给红军扫墓,但对那片红色圣地的崇敬从未间断。我常常借助回家,绕一大圈来到坡儿,为的瞻仰烈士陵园,眺望巍峨的上寨堡子,表达心中的敬意。小时候,父亲常讲红军长征来渭源的故事,老师也讲红军烈士的英勇事迹,红军战士的形象早已在我心中顶天立地、高大无比。

也许是机缘巧合,我的三分之二工作时段竟然与搜集地方史料、编纂渭源党史及相关工作关联。从此,我有了更多机会,去了解渭源这片土地上从古至今发生过的许许多多可歌可泣的故事,并把这些故事讲给广大读者。而最感人的当属红军长征在渭源的故事,而发生在渭源县莲峰镇上寨堡子战斗,便是其中最惨烈、最震惊的故事。

漫长的85年过去,上寨堡子战斗,只是红军长征途中千百次战役中的一次小战役,但它却如一声惊雷在渭源上空炸响,极大震慑了国民党反动派的统治。当敬献上花篮深深鞠躬的那一刻,当对着纪念碑举起拳头宣誓的那一瞬,我的心灵得到彻底的洗礼和升华。江山来之不易,我们倍加珍惜,英雄长眠地下,我们无限缅怀。我们都是追梦人,已经迈上新时代的长征路。如今,渭源已同全国一道脱贫摘帽,迈上小康。这康庄大道,是红军长征在渭源的延续,渗透着有红军烈士的殷红鲜血。

夕阳西下,暮色来临,布谷鸟依然急促鸣叫,我依然站在上寨堡子战斗的遗迹上,凝神远望,久久不肯离去。