作者:佚名 来源:转载

发布/更新时间:2018-10-15 09:49:09

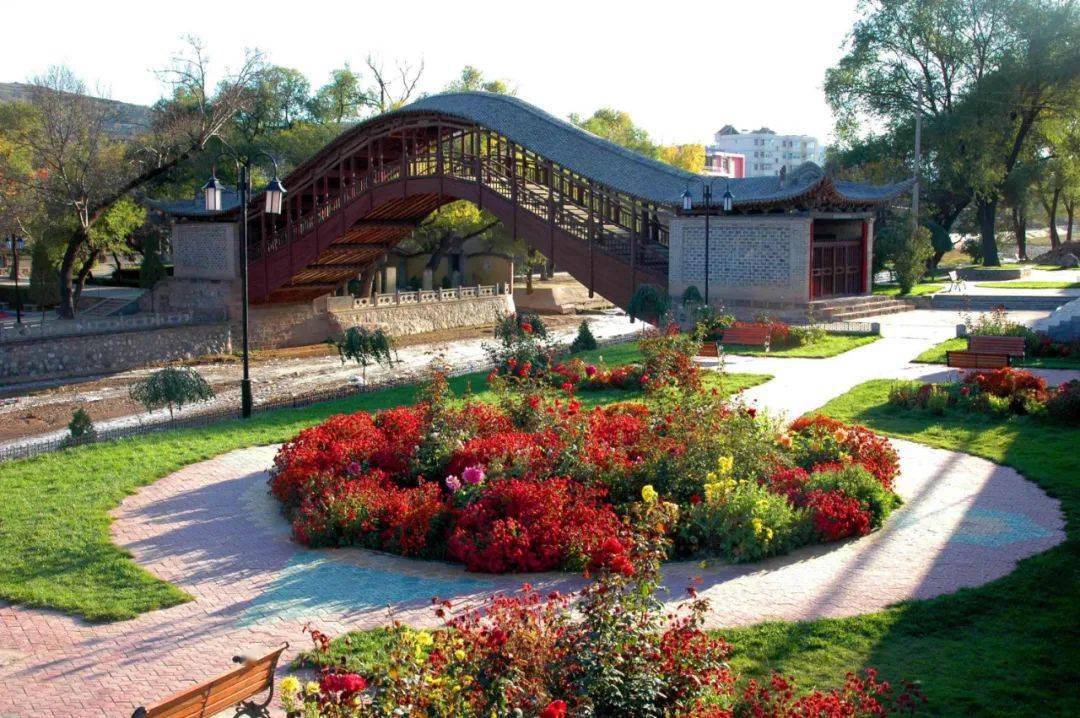

渭源灞陵桥坐落在甘肃渭源县城南门外的渭河支流——清源河上,是一座古典纯木结构卧式悬臂拱桥,因渭水绕灞陵(汉文帝陵墓)通长安而得名,当地年长一些的人更习惯称其为“卧桥”。

该桥始建于明洪武年间。史载,明代名将徐达征战元守将李思奇兵至渭源,因渭河阻挡无法继续向西,命当地居民和兵士修建一座便桥。传说徐达做梦受汉武帝爱妃指点,用木笼装石为墩,桥墩上架木为梁,上铺木板,覆盖泥土,为应急所需。1368—1398年,“既济行人,复通车马”。历史上灞陵桥多次被洪水冲毁,又多次重建。1919年,根据兰州文化宫雷坛河上的卧桥,建造了这座纯木结构的卧式悬臂拱桥,但雷坛河卧桥早已被毁,灞陵桥就成为全国唯一一座纯木质拱桥。1932年,县政府倡议维修,当地名匠何遇江、何遇海弟兄二人为技师,杨宗荣为贴尺,到1934年重建竣工,由单梁变成叠梁,再经画师曹海山彩绘,始成今日之桥。

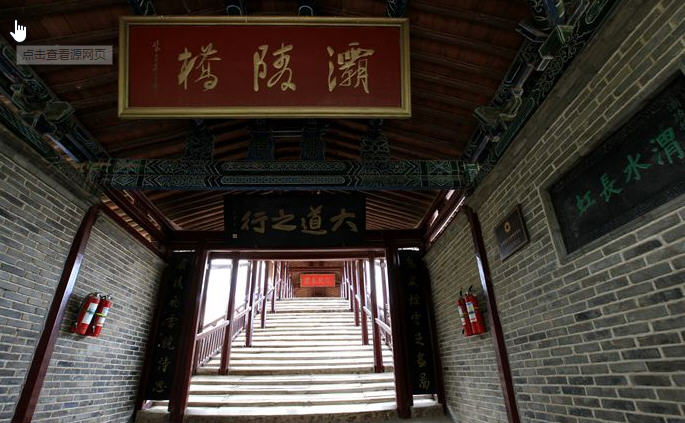

灞陵桥桥身南北向全长40米,高15.4米,宽4.8米,曲跨29.5米。桥底部以10根粗壮圆木并列11组,从两岸桥墩逐次递级,飞挑凌空,形成半圆状桥体。桥面有台阶通道三条,并配有扶手栏杆。桥顶为飞檐挑阁式廊房,共13间64柱。桥顶两头为飞彩挑阁式廊房,与长廊浑然一体。桥面和桥的底部,每排10根方木并列为11组,每组用一根横木作为支点,从两岸桥墩逐次递升,飞挑凌空,形成半圆形的桥体。

渭源灞陵桥因为工艺精湛,结构独特造型美观,桥两端建有卷棚式桥头屋,具有浓郁的民族建筑艺术风格,又有较高的科学研究价值,是我国桥梁建筑史上的杰作,久负盛名,已成为渭河源头一大景观,也是渭源境内地标性建筑之一。历史上曾有许多名人要员为渭源灞陵桥题写匾额、对联和诗词。

中国著名的建筑大师茅以升在他的《桥梁史》中,对灞陵桥的评价仅次于河北赵州同济桥,奠定了灞陵桥在桥梁史上的地位。由国家文物事业管理局主编、上海辞书出版社1981年10月出版的《中国名胜词典》中,对渭源县灞陵桥也有图文记载。

1981年,由于其高超的建构艺术和科学价值,被甘肃省列为重点文物保护单位。1984年,省文化厅拨款16万,对桥面木板、栏杆进行了加固和更换;2005年,省文物局拨款28万,由省文物维修研究所勘察设计,永靖县古建工程队施工,对廊桥屋面进行了翻修,更换了望板,重新翻瓦、整脊。

2006年6月,渭源灞陵桥被国务院公布为国家重点文物保护单位。

灞陵桥久负盛名,不仅因为它工艺精湛,造型美观,更是因为有不少名人为它题匾颂辞,考古和艺术欣赏价值非同一般。

正中匾额是裴建准先生所题“灞陵桥”。裴建准,公元1883生,公元1969去世,字孟威,渭源上湾人,以书画见长,为陇上书画八大家之一。

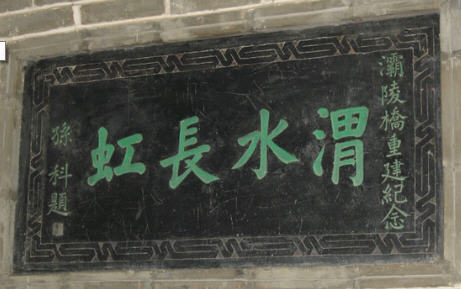

右边匾额是孙科所题“渭水长虹”,即形容灞陵桥如一道七彩长虹横跨渭河之上。因此灞陵桥还有一个很美好的名字“长虹卧波”。孙科是孙中山长子,当时任国民政府行政院院长。

匾额“大道之行”是于右任先生所题。于右任,1879出生,1964去世,陕西三原人,历任国民政府要员,于右任精通书法,尤擅草书,创立了《标准草书》,被誉为“当代草圣”。大道之行出处见于老子《道德经》第八章,是“大同社会”的最高理想,它不仅表明于右任先生希望祖国统一的爱国深情,也是渭河两岸人民的愿望。

两边的对联是由国民党陆军总司令、国防部长何应钦题写的“鸟鼠烟云足画图,灞陵飞雪饶诗思”。意思是鸟鼠山、灞陵桥风光充满着诗情画意。

有块“灞陵贯古今”的匾额是由甘肃省原省委书记李子奇题写。

匾额“绾毂秦陇”是蒋中正(蒋介石)所题。绾,打结的意思,毂,车辆中心部位,连接车轮与车轴。秦陇,陕西与甘肃大地。“绾毂秦陇”一语点明了灞陵桥沟通东西的战略枢纽地位。

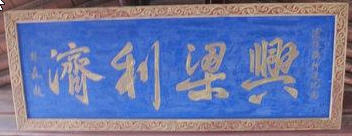

匾额“兴梁利济”,是由林森所题。林森(1868年3月16日-1943年8月1日),福建林森县(今闽侯县)人,近代著名政治家。辛亥革命中,被举为民国开国参议院议长,此后又担任过大元帅府外交部部长,参议院院长兼宪法会议议长等职。1931年12月,接替因九一八事变而下野的蒋介石任国民政府主席。1941年12月,林森代表国民政府对日宣战。

刘炳森先生题写的“丝路名胜”。刘炳森,天津人。原中国书法家协会副主席,是国内外著名的书法家和国画家。

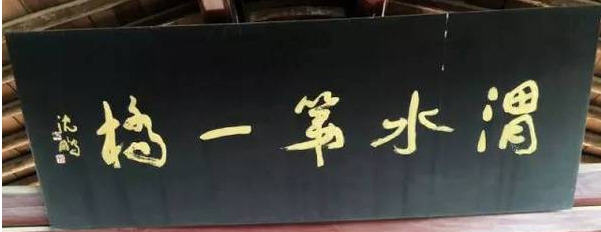

还有沈鹏先生题写的“渭水第一桥”。沈鹏,江苏人,中国书法家协会代主席,中国文联主席,现任全国政协委员。

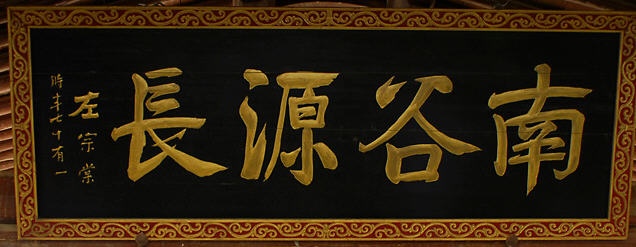

“南谷源长”是左宗棠七十一岁时所题,当时左宗棠任陕甘总督赴新疆督办军务,途经渭源,南谷在渭源县城以南,因此称为南谷,也是渭河发源地。

两边的对联是杨虎城将军题写,“鸟鼠溯灵源,雪浪云涛,东行汇泾渎黄河,函关紫气;陇秦资利涉,月环虹跨,西望是金城杨柳,玉塞葡萄”。

匾额“灞陵桥”是启功先生的手笔。

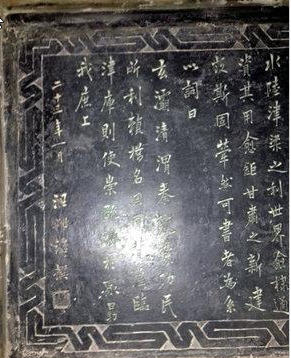

左边墙上的这块碑是汪精卫所写,“关中八川,灞注于渭,渭则源于鸟鼠。古曰首阳,今曰渭源,昔之灞桥盖介于辋与浐二水之间,自汉以来,著图籍严典。守流闻韵事。不可殚记,而渭源亦有灞陵桥与长安东者名相同,政府既锐力兴西北,营度西京,渭源县建设局局长黄君执中,乃以时重修灞陵桥於城南渭水之上,已言其襟喉陇甘,控连川陕,殆尤得地势之胜,所谓水陆津梁之利,世界愈棣通资其用愈钜。甘肃之新建,次斯固荦然可书者,为系以词曰:玄灞清渭,秦陇蒙功。名所利赖,桥名用同。背隍临津,痹则使崇。既济于众,勖我庶上。二十三年一月,汪兆铭。”

后面有块碑文分别是古灞陵桥碑记和重修古灞陵桥碑记。

1981年,由于灞陵桥高超的建构艺术和科学价值,被甘肃省列为重点文物保护单位。1984年到1986年省文化厅拨款按照修旧如旧的原则进行了再次维修。2006年,灞陵桥被国务院公布为国家重点文物保护单位。

灞陵桥不仅对当地的旅游业起了积极的推动作用,而且它经历了世事沧桑,见证了渭水源头的古今巨变,也是研究我国古代桥梁建筑、民俗文化不可多得的瑰宝。

桥以匾闻名,匾因桥显赫。随着岁月的变迁,伴着时光的流转,灞陵桥上的匾额已经成为历史的记载。那一块块匾额仿佛诉说着那段远去的历史,那一块块匾额好像散发出一种穿越时间和空间的力量。留给世人的不仅仅是那几块匾额上的文字,更是一种精神的力量。一种“逢山开路,遇水架桥”的勇敢精神,一种“兴梁利济”的奉献精神;一种不畏艰难的奋斗精神;一种巧夺天工的艺术精神。虽然历经数百载,却像一坛陈年老酒,越陈越厚,越久越香。历史的车轮滚滚向前,但是我们坚定地相信灞陵桥匾额的故事必将代代流传。

灞陵桥的美,在于一年四季呈现出的不同韵味

春回 渭河绕红廊 柳絮如雪飞

夏至 芳草倾城绿 树下鸟幽栖

秋分 廊上洒秋色 尽带黄金甲

冬凝 白雪镶朱栏 碎碎坠琼芳

要说定西地标性建筑的颜值担当,灞陵桥当之无愧!