作者:梁启胜 来源:本站整理

发布/更新时间:2021-09-01 15:50:39

渭源览胜,最宜神游。

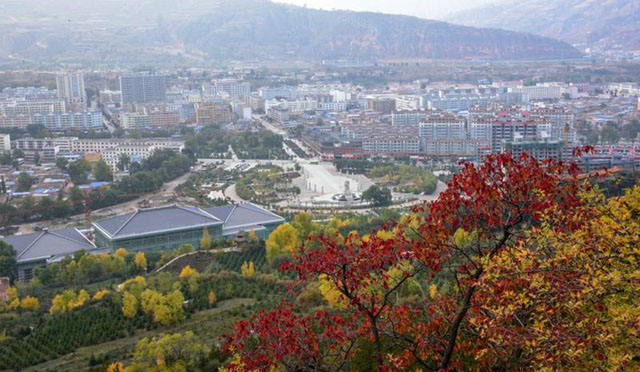

要说景区,大半个县域之内,风景秀丽,都是景区。

要说文化,厚重历史的渭河,源头在此,这便是文化。

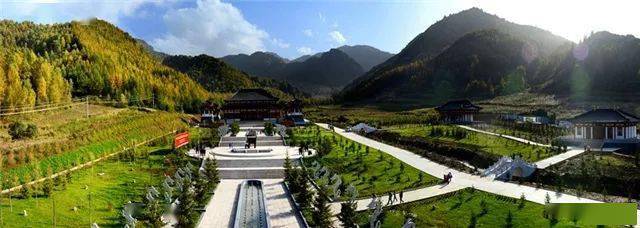

渭源县域,景点星罗棋布。从形如彩虹的灞陵桥,到山水相依的渭水源、渭河东源、峡口水库、天井峡;从形如莲花的莲峰山,到松涛呼啸的秀峰山;还有上面附着的传说,比山更大的首阳山;四顾恍惚如仙境的太白山、堪比世外桃园一样宁静的黄香沟。处处山峦叠嶂,苍松翠柏,溪流涓涓,令人陶醉。

环仰山峰,云蒸霞蔚缭绕其上;侧耳峡谷,水声风声相和其中。

风景美不胜收,但最能让人流连忘返的,是淹没在秀丽景色中的,渭源那浓郁的风情。

渭源的风景,宜于神游——因为,渭源文化的底色斑斓,历史的背景厚重。

与海内其他或壮丽、或清秀,或奇或险的风景区相比较,要领略渭源风景独到的魅力,到景点游览是必须的,但也是远远不够的——渭源览胜,需要神游。

徜徉在渭河源头,纯朴的自然,只留下,些许历史记忆的符号。四山的苍松翠柏,遮挡了山外的青山。泉水的叮咚声、清流的潺潺声,如果不是神游,你听不出渭河历史深邃的回声。

渭河源头的风情,凝结在山外青山上,历史的回声里,文化的倒影中——与满目的墨绿、满耳清纯的山音相融,风情在景外又在景中。只有置身于时空全息的风景里,才能陶醉在现实和历史相融的亦幻亦真中。

沿着历史长卷走进景区,再从如画的风景回到纯朴的民风,这就开始渭源神游。

渭源,出名在上古,据《山海经西山经》记载:

“鸟鼠同穴之山,其上多白虎白玉。渭水出焉,而东注于河。”

渭水出,就是渭河之源;东注于河,就是渭河向东汇入了黄河。

能容得下白虎的山,那能是今人称“鸟鼠山”的一隅?鸟鼠山,应是孕育了渭河的一片山,就是那一片在云海中沸腾的群山。

“胡马依北风,越鸟巢南枝”。

中原人的常识是鸟住在树枝,鼠藏在地穴。这里的鸟把家搬到地下。因为建立在树枝上的家,经受不住西部高原的风霜和严寒——西部高原,飞鸟穴居的何止只是鸟鼠山?

只不过,鸟住的洞穴不在平地,而在那红色的悬崖峭壁的山涧。

“鸟鼠同穴”,是说无论是鼠,还是鸟,都住在地穴中。

有人误读《山海经》,以为鸟和鼠同住一窝——它们又不是一家子,想想,怎能?

至于白虎,现在是没有了,至于上古,或许真有?

白玉,依《山海经》的说法,是渭水中奇形怪状的鱼所产。鱼在水中,所产白玉难道能飞到山上不成?

只要变换时空,上古之人,站在渭河下游,仰望着渭河之源。每当冬季,群山千里,白雪皑皑。遥远的西边,是白虎所居,与东边大海的苍龙相对。

说“白虎、白玉”,可见上古《山海经》的作者,站在渭河入黄河的河口,向西仰视着滚滚而来的渭河,已经神游过渭河之源。

渭河文明,是黄河文明的重要分枝。记得二十年前,因为有人非法盗掘渭河河谷的陶器,我作为管理者之一,到过现场。

当时,我曾经透过堆放得满地狼藉的各种红陶,近处观看过三千多年前的渭源——上面尽染着三千多年前,渭源人的烟火气息。

“蜀山兀,阿房出”。古人限于地理知识,以为沿着渭河向西,源头在当时叫蜀的四川。

其实,秦汉建都咸阳、长安,所用木材都来自渭河两岸。是渭河支撑起了汉唐帝国的所有大厦,何止只是一座阿房宫。

而渭河就发端在如今的渭源。

如今,渭河源的细流,早已漂不起,秦皇汉武所需的栋梁。但那宽阔的河道还在,河床两边大河奔流数千年,留下的水渍清晰可见。

站在渭河偌大的河床上,望着远处被云雾半遮蔽的秀丽山峰,丝丝河风,能吹起满腔的苍凉,好像那河风从远古吹来,吹进心头,令人全身发颤。

历史上所有的丰碑,是集天下之力筑成。华夏文明的辉煌,一草一木都有所贡献。

神游渭河之源,在沉醉于秀丽景色时,又被来自远古的风将你吹醒。如此往复,青山绿水就会,把根植入心间。

(续下页)

[1] [2] 下一页